Analisis Pertanggalan Prasasti Wanua Tengah III

Analisis Pertanggalan Prasasti Wanua Tengah III

Lebih dari satu dasawarsa yang lalu (1983) telah ditemukan sebuah prasasti lagi dari masa pemerintahan Raja Balitung. Prasasti Wanua Tengah III *) , demikian nama prasasti itu, diambil dari nama daerah Wanua Tengah, yang dikukuhkan menjadi sawah sima bagi Sang Hyang Wihara di Pikatan. Prasasti yang berangka tahun 830 Saka ini menarik perhatian para sarjana untuk menelitinya lantaran di dalamnya terkandung kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi ratusan tahun sebelumnya.

Beberapa pakar sejarah kuna yang pernah membaca dan meneliti prasasti ini antara lain Kusen (1984), Djoko Dwiyanto (1986), Boechari (1983).

Sebagai sumber sejarah kuna, prasasti ini mungkin dapat dipandang sebagai suatu karya historiografi karena mengandung data historis yang diharapkan dapat mengisi dan melengkapi rekonstruksi sejarah Indonesia. Tidak banyak prasasti yang memuat data historis dari masa ke masa sebelum prasasti itu ditulis, contohnya prasasti Harinjing tahun 849 Saka, prasasti Pucangan tahun 963 Saka, prasasti Kudadu tahun 1216 Saka, dan lain-lain.

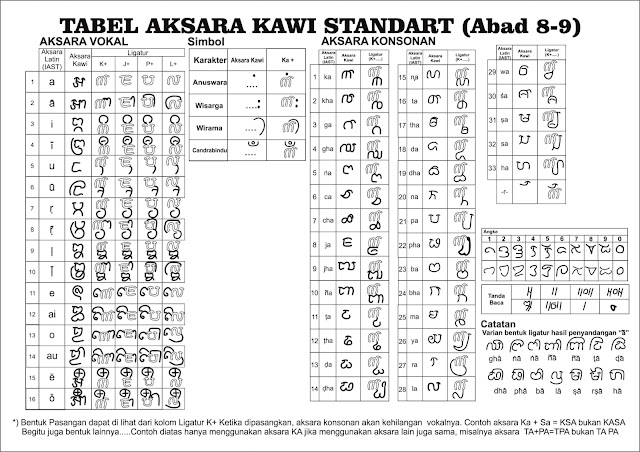

Seperti telah disebutkan terdahulu bahwa bagian yang amat penting dari isi prasasti adalah penyebutan unsur-unsur penanggalan yang dapat digunakan untuk menyusun uraian sejarah secara kronologis. Akan tetapi karena prasasti-prasasti pada umumnya memuat unsur-unsur penanggalan dalam tarikh Saka maka perlu disebutkan padanannya ke dalam tarikh yang berlaku umum, yaitu tarikh Masehi.

Akan lebih baik lagi jika disebutkan juga hari, tanggal dan bulannya. LC Damais (1951 – 1955) dalam satu karya ilmiahnya, Études d’Épigraphie Indonesiènne IV: Discussion de la Date des Inscriptions, berhasil menyusun kembali perhitungan kalender dalam tarikh Saka yang disesuaikan dengan kalender tarikh Masehi. Buku yang menjadi acuan para epigraf ini memuat tabel konversi yang cukup banyak. Berkat penelitian Damais ini banyak unsur penanggalan dalam prasasti dan naskah kuna yang tidak lengkap atau rusak dapat direkonstruksi dan dikonversikan ke dalam tarikh Masehi.

Meskipun hitungan yang dilakukan oleh Damais sangat akurat tetapi mungkin ada satu kendala dalam menggunakan tabel tersebut yaitu soal efisiensi waktu dalam menyelesaikan perhitungan. Ini dapat dimaklumi karena pada masa itu alat-alat hitung elektronik seperti kalkulator, apalagi komputer, belum dikenal secara umum. Dengan menggunakan komputer masalah konversi tarikh Saka ke dalam tarikh Masehi dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat. Bahkan mesin pintar yang canggih ini dapat digunakan untuk memeriksa kesesuaian unsur-unsur penanggalan dalam prasasti dan naskah, juga merekonstruksi unsur-unsur penanggalan yang rusak.

Berikut ini adalah hasil analisis komputer atas unsur-unsur penanggalan yang tercantum dalam prasasti Wanua Tengah III (sekaligus koreksi atas tulisan Djoko Dwiyanto berjudul “Pengamatan Terhadap Data Kesejarahan dari Prasasti Wanua Tengah III Tahun 908 M “ dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV. Perlu diketahui bahwa kutipan prasasti di bawah ini berdasarkan transkripsi sementara yang dibuat oleh Boechari (almarhum), yang sampai sekarang belum diterbitkan.

(1) I.b1 ….ing śaka 668 asuji māṣa pañcadaśi śukla. pa pa ang. /2/ adiri ta rakai panaṅkaran. sira ta umarpanakan ikanang sawaḥ haji lan i wanua tṅaḥ watak pikatan….

Bagian ini mengisahkan tentang awal pemerintahan Rakai Panangkaran. Ia memberikan sebidang tanah sawah milik raja yang terletak di biara di Pikatan. Jika semua unsur penanggalan itu dikonversi ke dalam tarikh Masehi hasilnya sebagai berikut : 1 Sukla bulan Asuji tahun 668 Saka jatuh pada tanggal 19 September 746. 15 Sukla bulan Asuji adalah tanggal 3 Oktober 746. Awal siklus (hari Tu Pa A) tanggal 22 Mei 746. Hari Pa Pa Ang, hari ke 136 dalam siklus 210 hari, jatuh pada tanggal 4 Oktober 746 (besoknya).

(2) I.b4 …..ing śaka 706 cetra māṣa daśamī śukla. pa ka sa. wāra. angdiri rake panaraban. tann inulahulaḥ ikanang sawaḥ….

Bagian ini mengisahkan awal pemerintahan Rake Panaraban. Ia tidak mengubah status tanah di Wanua Tengah III yang telah menjadi hak biara di Pikatan. Hasil konversi adalah sebagai berikut : 1 Sukla bulan Caitra tahun 706 Saka jatuh pada tanggal 26 Februari 784. 10 Sukla bulan Caitra adalah tanggal 6 Maret 784. Awal siklus tanggal 5 Oktober 783. Hari Pa Ka Sa, hari ke 154 dalam siklus 210 hari, jatuh pada tanggal 6 Maret 784.

(3) I.b4 ….ing śaka 725 cetra /5/ māṣa ṣaṣṭi sukla. pa u su wara. mangdiri rakai warak dyaḥ manara. sira ta umabak ikanang sima pjaḥ rake warak sirang lumaḥ i kelasa ….

Bagian ini mengisahkan awal pemerintahan Rakai Warak Dyah Manara. Ia mencabut hak biara atas tanah di Wanua Tengah. Dikatakan juga ia meninggal dan disemayamkan di Kelasa. Hasil konversi adalah sebagai berikut: 1 Sukla bulan Caitra tahun 725 Saka jatuh pada tanggal 25 Februari 803. 6 Sukla bulan Caitra adalah tanggal 2 Maret 803. Awal siklus tanggal 25 September 802. Hari Pa U Su, hari ke 160 dalam siklus 210 hari, jatuh pada tanggal 3 Maret 803 (besoknya).

(4) I.b5 …..ing śaka 749 śrawaṇa māṣa. caturdaśī kŗṣṇa. wa pa śu wāra. mang /6/ diri dyaḥ gula. tann uwaḥ ataḥ ikanang sima ri kanang bihara i pikatan…

Bagian ini mengisahkan awal pemerintahan Dyah Gula. Ia tidak mengubah status tanah yang telah dicabut oleh Rakai Warak Dyah Manara. Hasil konversi adalah sebagai berikut: 1 Sukla bulan Srawana tahun 749 Saka jatuh pada tanggal 28 Juni 827. 14 Kŗṣṇa bulan Srawana adalah tanggal 26 Juli 827. Awal siklus tanggal 16 Juni 827. Hari Wa Pa Su, hari ke 41 dalam siklus 210 hari, jatuh pada tanggal 26 Juli 827.

(5) I.b6 ….ing śaka 750 māgha māṣa dwitīya śukla. pa u a wāra. adiri rake garung anak sang lumaḥ i tūk. sira ta umaluyakan ikanang sa /7/ waḥ sima i rikanang bihara pikatan….

Bagian ini mengisahkan awal pemerintahan Rake Garung, yaitu anak orang yang meninggal di Tūk. Ia mengembalikan status tanah menjadi hak biara di Pikatan. Di sini ada kesalahan dalam menuliskan unsur penanggalan wara, khususnya sadwara (paringkelan). Di dalamnya tertulis Pa U A, seharusnya Wa U A. Hasil konversi adalah sebagai berikut: 1 Sukla bulan Magha tahun 750 Saka jatuh pada tanggal 9 Januari 829. 2 Sukla bulan Magha adalah tanggal 10 Januari 829. Awal siklus tanggal 9 Agustus 828. Hari Wa U A, hari ke 155 dalam siklus 210 hari, jatuh pada tanggal 10 Januari 829.

(6) I.b7 …..swasti śaka warṣātita 751 mārggaśīra māṣa tithi caturdaśī śuklapakṣa. wu wa wŗ wāra. tātkala śrī mahārāja rakai garung umaluyaka /8/ n ikanang sawaḥ haji lan i wanua tṅaḥ sima ni bihara I pikatan…. I.b12 …. candrendriyagurovarṣe mārgga māṣe tathaiva ca. caturthya śuklapakṣe ca. wurukung mitra jiwake //….

Satu hal yang sangat menarik perhatian dari isi prasasti Wanua Tengah III adalah dikutipnya prasasti Raja Rakai Garung secara utuh, baik dalam bahasa Jawa Kuna maupun Sansekerta. Ini terbukti dari kalimat berikut : “…..nahan prasasti rake garung aruwahakan ikanang sawaḥ sima ing bihara i pikatan….”. Rupanya Rakai Garung pernah mengeluarkan maklumat sehubungan dengan kasus tanah di Wanua Tengah yang diabadikan ke dalam sebuah prasasti. Prasasti itu dipakai sebagai bukti untuk memperkokoh penetapan tanah sima untuk biara di Pikatan oleh Rakai Watukura Dyah Balitung.

Jika diteliti lebih lanjut isi prasasti Rakai Garung yang dikutip ini aslinya berbahasa Sansekerta. Kemudian kutipan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Kuna, mungkin maksudnya agar diketahui oleh orang yang tidak mengerti bahasa Sansekerta. Unsur-unsur penanggalan yang terdapat dalam kutipan berbahasa Sansekerta dan terjemahan berbahasa Jawa Kuna tentunya harus sama. Angka tahun dalam kutipan prasasti berupa candrasangkala: candra bernilai 1, indriya =5, dan guru =7, dibaca menjadi 751 Saka. Ini berarti cocok dengan angka tahun dalam terjemahan prasasti itu. Kemudian, mārgga māṣe, nama bulan ini seharusnya ditulis mārggasirṣa māṣe. Selanjutnya, pada unsur penanggalan tithi ini terjadi ketidakcocokan.

Dalam kutipan prasasti tertulis caturthi, tetapi dalam terjemahan ditulis caturdaśī . Setelah diperiksa ternyata yang benar adalah seperti yang tertulis dalam kutipan berbahasa Sansekerta itu. Rupanya penulis prasasti (citralekha) salah menerjemahkan atau keliru menuliskan caturthi menjadi caturdaśī. Terakhir, wurukung mitra jiwake, unsur penanggalan wara ini diterjemahkan menjadi Wu Wa Wŗ (Wurukung Wage Wŗhaspati).

Hasil konversi adalah sebagai berikut : 1 Sukla bulan Margasira tahun 751 Saka jatuh pada tanggal 31 Oktober 829. 4 Sukla bulan Margasira adalah tanggal 3 Nopember 829. Awal siklus tanggal 3 Oktober 829. Hari Wu Wa Wr, hari ke 33 dalam siklus 210 hari, jatuh pada tanggal 4 Nopember 829 (besoknya).

(7) II.a1 …..ing śaka 768 phālguṇa māṣa pratipada kŗṣṇa pa ka a wāra. mandiri rake pikatan dyaḥ saladū. sira ta pindua ni lumabwur ikana sima….

Bagian ini mengisahkan awal pemerintahan Rake Pikatan Dyah Saladū. Ia dikatakan telah mencabut kembali hak biara atas tanah perdikan itu. Hasil konversi adalah sebagai berikut : 1 Sukla bulan Phalguna tahun 768 Saka jatuh pada tanggal 19 Pebruari 847. 1 Kŗṣṇa bulan Phalguna adalah tanggal 6 Maret 847. Awal siklus tanggal 2 Januari 847. Hari Pa Ka A, hari ke 64 dalam siklus 210 hari, jatuh pada tanggal 6 Maret 847.

(8) II.a1 …..ing śaka /2/ 777 jyeṣṭa māṣa pañcamī kŗṣṇa. ha wa sa. wāra. mangdiri rake kayuwaṅi dyaḥ lokapāla matĕhĕr tan uwaḥ ikanang sima….

Bagian ini mengisahkan awal pemerintahan Rake Kayuwangi Dyah Lokapala. Ia tidak mengubah status tanah perdikan yang telah dicabut kembali. Di sini ada kesalahan dalam menuliskan unsur penanggalan wara, khususnya pancawara (pasaran). Di dalamnya tertulis Ha Wa Sa, seharusnya Ha U Sa. Hasil konversi adalah sebagai berikut : 1 Sukla bulan Jyesta tahun 777 Saka jatuh pada tanggal 20 Mei 855. 5 Kŗṣṇa bulan Jyesta adalah tanggal 8 Juni 855. Awal siklus tanggal 20 Januari 855. Hari Ha U Sa, hari ke 140 dalam siklus 210 hari, jatuh pada tanggal 8 Juni 855.

(9) II.a2 …..ing śaka 806 māgha māṣa caturdaśī kŗṣṇa. tung po bu wāra. mangdiri dyaḥ tagwas tan uwaḥ ataḥ ikanang sima…. Bagian ini mengisahkan awal pemerintahan Dyaḥ Tagwas. Seperti pendahulunya, Rake Kayuwangi, ia tidak mengubah status tanah perdikan tersebut. Hasil konversi adalah sebagai berikut : 1 Sukla bulan Magha tahun 806 Saka jatuh pada tanggal 19 Januari 885. 14 Kŗṣṇa bulan Magha adalah tanggal 16 Pebruari 885. Awal siklus tanggal 13 Desember 884. Hari Tung Po Bu, hari ke 67 dalam siklus 210 hari, jatuh pada tanggal 17 Pebruari 885 (besoknya).

(10) II.a3 …..ing śaka 807 asuji māṣa pañcamī kŗṣṇapakṣa. pa pa bu. wāra. mangdiri rake panumwaṅan dyaḥ dewendra. tan uwaḥ ataḥ ikanang sima…..

Bagian ini mengisahkan awal pemerintahan Rake Panumwangan Dyah Dewendra. Ia, seperti juga raja pendahulunya, tidak mengubah status tanah perdikan. Di sini ada kesalahan dalam menuliskan unsur penanggalan wara, baik sadwara, pancawara maupun saptawara. Di dalamnya tertulis Pa Pa Bu, seharusnya Tu U A. Hasil konversi sebagai berikut : 1 Sukla bulan Asuji tahun 807 Saka jatuh pada tanggal 14 September 885. 5 Kŗṣṇa bulan Asuji adalah tanggal 3 Oktober 885. Awal siklus tanggal 11 Juli 885. Hari Tu U A, hari ke 85 dalam siklus 210 hari, jatuh pada tanggal 3 Oktober 885.

(11) II.a3 …..i śaka 808 māgha māṣa. pañcamī kŗṣṇa wa po bu. /4/ wāra mangdiri rake gurunwaṅi dyaḥ bhadra. miṅgat rake gurunwaṅi. i rikanang samaṅkanataḥ phālguṇa māṣa. dwitīya kŗṣṇapakṣa. anayaka ta ikanang rāt rikang kāla…..

Bagian ini mengisahkan awal pemerintahan Rake Gurunwangi Dyah Bhadra. Sayangnya, di dalam prasasti tidak disebutkan bagaimana kebijakan raja ini mengenai status tanah perdikan di Wanua Tengah. Bahkan ia diberitakan “minggat” (dari kratonnya) pada tahun itu juga. Sepeninggal raja ini, kerajaan (Mataram) mengalami masa vakum selama hampir 8 tahun. Hasil konversi adalah sebagai berikut : 1 Sukla bulan Magha tahun 808 Saka jatuh pada tanggal 30 Desember 886. 5 Kŗṣṇa bulan Magha adalah tanggal 18 Januari 887. Awal siklus tanggal 4 September 886. Hari Wa Po Bu, hari ke 137 dalam siklus 210 hari, jatuh pada tanggal 18 Januari 887. Kemudian berita tentang kepergiannya yang terjadi pada 2 Kŗṣṇa bulan Phalguna (tahun 808 Saka) itu jatuh pada tanggal 13 Pebruari 887.

(12) II.a4 …..ing śaka 816 mārggaśira māṣa pañcamī kŗṣṇa tu pa bu. wāra. mangdiri rake wuṅkalhumalang dyaḥ jbang. tamolaḥ /5/ ataḥ ikanang sawaḥ i wanua tṅaḥ i śrī mahārāja…..

Bagian ini mengisahkan, setelah hampir 8 tahun di Pulau Jawa tidak ada raja yang memerintah maka pada tahun 816 Saka tampillah Rake Wungkal Humalang Dyah Jbang sebagai penguasa baru. Raja ini tidak mengubah status tanah itu, bahkan kemudian dijadikan milik kerajaan. Di bagian ini ada kesalahan dalam menuliskan unsur penanggalan wara, khususnya saptawara (pekan 7 hari). Di dalamnya tertulis Tu Pa Bu, seharusnya Tu Pa Wr. Hasil konversi adalah sebagai berikut : 1 Sukla bulan Margasira tahun 816 Saka jatuh pada tanggal 2 Nopember 894. 5 Kŗṣṇa bulan Margasira adalah tanggal 21 Nopember 894. Awal siklus tanggal 22 September 894. Hari Tu Pa Wr, hari ke 61 dalam siklus 210 hari, jatuh pada tanggal 21 Nopember 894.

(13) II.a5 …..ing śaka 820 jyeṣṭa māṣa tithi pratipada kŗṣṇa tu po bu. wāra. i rikā pangdiri śrī mahārāja rake watukura dyaḥ balitung…..

Bagian ini meriwayatkan awal pemerintahan Raja Rake Watukura Dyah Balitung yang memerintah bersama Mahamantrinya, Rakryan i Hino Ṡrī Daksottama Bahubajra Pratipaksaksaya. Hasil konversi adalah sebagai berikut : 1 Sukla bulan Jyesta tahun 820 Saka jatuh pada tanggal 25 April 898. 1 Kŗṣṇa bulan Jyesta adalah tanggal 10 Mei 898. Awal siklus tanggal 5 Maret 898. Hari Tu Po Bu, hari ke 67 dalam siklus 210 hari, jatuh pada tanggal 10 Mei 898.

(14) II.a6 …..i śaka 826 mārggaśira māṣa tithi dwitīya śuklapakṣa wu u so. wāra. i rikaṅ pi(ng)sor ājñā nira kumonakan sang hyang /7/ dharma bihara i jawa kabaiḥ swatantrā…..

Bagian ini menyatakan bahwa Raja Balitung ketika itu memerintahkan agar semua biara di Jawa berstatus otonom. Hasil konversi adalah sebagai berikut : 1 Sukla bulan Margasira tahun 826 Saka jatuh pada tanggal 11 Nopember 904. 2 Sukla bulan Margasira adalah tanggal 12 Nopember 904. Awal siklus tanggal 1 Juli 904. Hari Wu U So, hari ke 135 dalam siklus 210 hari, jatuh pada tanggal 12 Nopember 904.

(15) II.a7 …..i śaka 827 kārtika māṣa tithi caturdaśī śuklapakṣa. pa po ang. wāra. umuṅgaḥ śrī mahārāja ring kaḍatwan saṅka ri ñū gaḍing…..

Bagian ini menyatakan bahwa Raja Balitung ketika itu memerintahkan agar sawah perdikan milik biara di Pikatan diubah dan dijadikan tanah lungguh raja. Hasil konversi adalah sebagai berikut: 1 Sukla bulan Kartika tahun 827 Saka jatuh pada tanggal 1 Oktober 905. 14 Sukla bulan Kartika adalah tanggal 14 Oktober 905. Awal siklus tanggal 25 Agustus 905. Hari Pa Po Ang, hari ke 52 dalam siklus 210 hari, jatuh pada tanggal 15 Oktober 905 (besoknya).

(16) II.a8 …..ing śaka 830 asuji māṣa padmanabha de /9/watā tithi daśamī śuklapakṣa tung pa wŗ. wāra …….. i rikā diwasa nikanang sawaḥ sīma i pikatann inuwahakan i sang hyang wihara i pikatan….

Bagian ini menyatakan bahwa pada tahun tersebut Raja Balitung memerintahkan agar sawah perdikan itu dikembalikan lagi menjadi hak milik biara di Pikatan. Hasil konversi adalah sebagai berikut : 1 Sukla bulan Asuji tahun 830 Saka jatuh pada tanggal 30 Agustus 908. 10 Sukla bulan Asuji adalah tanggal 8 September 908. Awal siklus tanggal 10 Juli 908. Hari Tung Pa Wr, hari ke 61 dalam siklus 210 hari, jatuh pada tanggal 8 September 908.

Prasasti Wanua Tengah III yang sarat dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi sebelum masa prasasti itu ditulis, merupakan sumber sejarah yang amat penting bagi rekonstruksi sejarah Indonesia kuna. Sebagai sumber sejarah bersifat otentik karena menyebut peristiwa yang sejaman, tetapi sejauh mana kesahihan prasasti ini dalam mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya masih harus diperkuat dengan bukti sumber lain sebagai pembanding (Djoko Dwiyanto 1986: 101).

Satu hal yang mengagumkan dari prasasti ini adalah catatan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan perubahan status tanah sawah di Wanua Tengah yang diuraikan secara kronologis, lengkap dengan unsur-unsur penanggalan seperti tahun, bulan, tanggal, hari dan pasaran. Akan tetapi, ada saja kesalahan ditemukan, entah itu salah tulis atau salah menentukan hari dan tanggal. Berdasarkan analisis atas unsur-unsur penanggalan di dalam prasasti itu dapat disimpulkan bahwa kesalahan banyak terjadi dalam menuliskan unsur penanggalan wara, baik itu saptawara, sadwara, pancawara maupun ketiganya. Ini dapat dimaklumi karena lebih sukar mengingat gabungan nama-nama wara yang berjumlah 210 dibanding mengingat nama-nama bulan yang cuma 12 atau tithi dan paksa yang berjumlah 30. [trigangga]

*) Sebelum itu pernah ditemukan dua prasasti dengan nama yang sama, yaitu prasasti Wanua Tengah I dan Wanua Tengah II. Kedua prasasti yang berangka tahun 785 Saka ini isinya sama, berasal dari masa pemerintahan Rakai Kayuwangi Pu Lokapala (Damais 1955:27 – 28).

Analisis pertanggalan Prasasti Wanua Tengah III menunjukkan bahwa prasasti ini merupakan dokumen penting dalam kronologi sejarah Medang. Metode konversi kalender yang digunakan membantu memastikan keakuratan tarikh yang tercantum di dalamnya. Selain itu, catatan politik dalam prasasti memberikan gambaran tentang dinamika kekuasaan di Medang pada abad 8-10 M.

KEPUSTAKAAN

Boechari, Epigrafi dan Sejarah Indonesia, dalam Majalah Arkeologi, I, no.2 hlm. 1-38, 1977.

Damais, LC., Études d’Épigraphie Indonesiènne IV: Discussion de la Dates des Inscriptions, dalam BEFEO, tome XLVII, 7 – 200, 1955.

Djoko Dwiyanto, Pengamatan terhadap Data Kesejarahan dari Prasasti Wanua Tengah III Tahun 908 M, dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi V (IIa. Aspek Sosial-Budaya), hal 92-110. Jakarta, 1986.

Kusen, Temuan Baru dari Temanggung: Prasasti Raja Balitung 830 Saka, dalam Kompas (Minggu, 6 Mei 1984) hal IX.

Trigangga, Penggunaan Komputer untuk Epigrafi: Perkiraan Pertanggalan Prasasti Tugu (belum diterbitkan).

[Makalah disampaikan dalam Seminar “Evaluasi Data dan Interpretasi Baru Sejarah Indonesia Kuna (Dalam Rangka Purna Bakti Drs. M.M. Soekarto Karto Atmodjo), Yogyakarta, 23 – 24 Maret 1994). Diterbitkan dalam “Berkala Arkeologi” Tahun XIV – Edisi Khusus – 1994.

(copas from fb Rakai Magelang)